讲好红色故事,传承红色基因,赓续红色血脉。

今天,我给读者朋友们,讲讲章啸衡的革命故事。

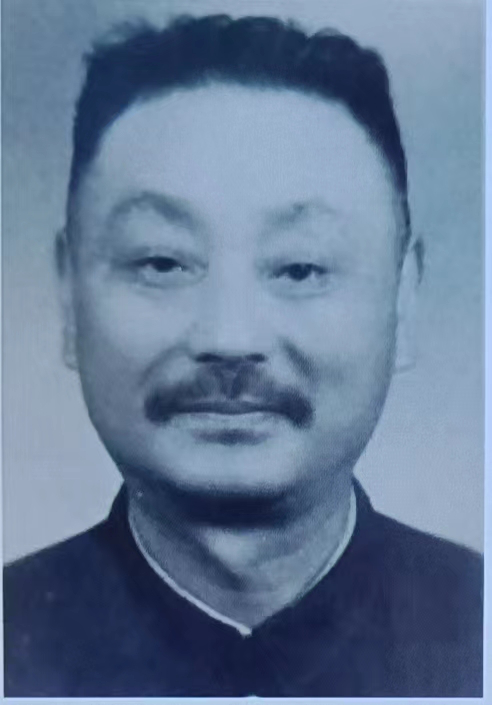

(章啸衡)

章啸衡,1896年11月,出生在铜陵县(今义安区)太平乡(今西联镇)钱家湾一个农民家庭,幼名家霖,化名童天一。早年投身革命,参加过北伐战争和东征讨蒋运动。1930年底,加入中国共产党,为铜陵早期党员之一。抗日战争爆发后,他与党组织失去联系,仍自觉执行党的抗日主张,后在新四军政治部的帮助下,发起创建了铜陵县第一支抗日武装——铜陵沙洲游击大队,并担任大队长。后任新四军第三支队长江游击纵队队长、长江游击大队司令员等职。

新中国成立后,先后担任芜湖市政协副秘书长、副主席。1965 年10月因病去逝。

一

章啸衡四、五岁时,父亲将他过继给膝下无子的伯父章莫邦。章莫邦家有田地 200 余亩,又在省府安庆当官,所以很有财势。章啸衡过继给伯父后,伯父像对亲生儿子一样宠爱他,过上了富裕的生活。

1919 年,章啸衡进入省立五中(现芜湖一中)读书时,深受五四运动的影响。章啸衡为人耿直豪爽,重义轻财。他伯父中年病故,他接过全部家产后,更有条件广交地方人士。章啸衡经常为人排忧解难,给一些少衣缺粮和婚嫁丧葬的贫穷人家,出钱出物。每逢青黄不接之际,他总要开仓放粮,救济穷人。因此,章啸衡在四方乡里享有很高的声望。

1926年7月,北伐战争爆发后,章啸衡与当地的富绅陈春圃、胡晓楼等人,迅速召集四邻八乡有志男儿,沿江打捞和收集溃散军阀遗弃的枪支弹药,并自筹粮饷,拉起一帮人马,投入讨伐反动军阀的革命潮流中。

1927 年3 月,章啸衡等人被国民革命军第33军军长柏文蔚收编,陈春圃被任命为第3师第6旅旅长,胡晓楼任团长,章啸衡任独立营营长。他们受命各自率领部队在桐城集合后,向六安进军,投入东征讨蒋运动。

1927年4月,蒋介石突然叛变革命,章啸衡不幸被捕,后经内线营救出狱。

二

1930 年 11月,中国红军独立第二师副师长兼参谋长凌霄来到铜陵。章啸衡与他结识后,便将凌霄安排在自己家中居住,还积极配合凌霄开展铜陵的党建工作。他自愿担任地下交通员,不惜变卖家产,为党的活动提供经费。

1930 年底,经凌霄介绍,章啸衡光荣地加入中国共产党。

农民向地主借粮(网上下载)

1931年夏,铜陵发生了历史上罕见的特大水灾,许多百姓流离失所,无米无炊,无家可归。为救济饥饿的百姓,章啸衡等中共地下党员,组织当地百姓发起了向地主借粮的斗争。他们带领农民砸开地主家的粮仓,把粮食分给灾民。事后,章啸衡遭到国民党县政府通缉,经亲友解救,逃至上海,在中共中央局接受了短期训练。训练结束后,经党组织批准,他到上海闸北灾民收容所当管理员,次年返回铜陵。

1933年春,苏拓夫来到铜陵,与章啸衡结识后,在一起开展党的活动。不久,章啸衡又被视为共产党嫌疑,再遭通缉。党组织及时采取保护措施,让他化名汪寿南,到安徽省赈灾委员会当了一名查放委员。

1935年6月,国民党第八区行政公署对铜陵共产党员进行大肆搜捕,章啸衡被迫离开安庆,再次去了上海。

三

章啸衡到上海后,在贫困交加中度过了两年的流浪生活。

卢沟桥事变后,章啸衡得悉国共合作联合抗日,于是,他迅即返回家乡铜陵。

1938年春,日军由南京溯江而上,整个铜陵一片混乱。当时,还没有与党组织联系上的章啸衡,面对山河破碎的家园,毅然决然地挺身而出,积极动员民众团结抗日。由于章啸衡刚从外地回来,所以常有亲朋好友和一些爱国青年来他家打听消息。他乘机宣传全国抗日形势,激发大家的抗日情绪。他还奔赴各乡联络一些党员骨干和革命志士,鼓励他们重新振作起来,投身抗日洪流。

当时,章啸衡曾与国民党县政府多次交涉,呼吁政府成立抗日动员委员会。

1938年6月,铜陵县民众抗日总动员委员会在谢家垄成立。当时由国民党县长卢铠兼任动委会主任委员。因其主持工作不力,动委会实际上未发挥应有的作用。后来,吴曙光接任县长兼动委会主任委员。他新官上任,为稳定民心,对原动委会进行了改组。改组后的动委会选举产生了9名常委。以地方绅士身份出面的章啸衡,也当选为领导成员之一,并担任动委会组织部部长。

1938年7月,得知新四军军部开进云岭的消息时,章啸衡异常兴奋地派人到新四军部联系,请求党组织派人来铜陵领导抗日,还推荐张世杰等人到新四军军部参加学习。

同年8月,新四军政治部派张伟烈来铜陵开展工作。铜陵地区党的活动由此再次拉开帷幕。

到了 1938 年 11 月底,在新四军军部帮助下,章啸衡联络了一些抗日积极分子,在铜陵沙洲秘密召开会议,酝酿组建抗日武装。会后,章啸衡让大家分头聚集人员,收集枪支,并和王仲钧私人拿6块大洋,买了一支冲锋枪。一些当地的开明绅士也把自己护家的 10来支枪和弹药捐献出来。于是,铜陵县第一支抗日武装,在沙洲揭竿而起。因游击队队部设在沙洲大棚,故这支武装被称为铜陵沙洲游击大队。队伍开始时只有14人,后来迅速发展到两三百人和200条枪的规模。

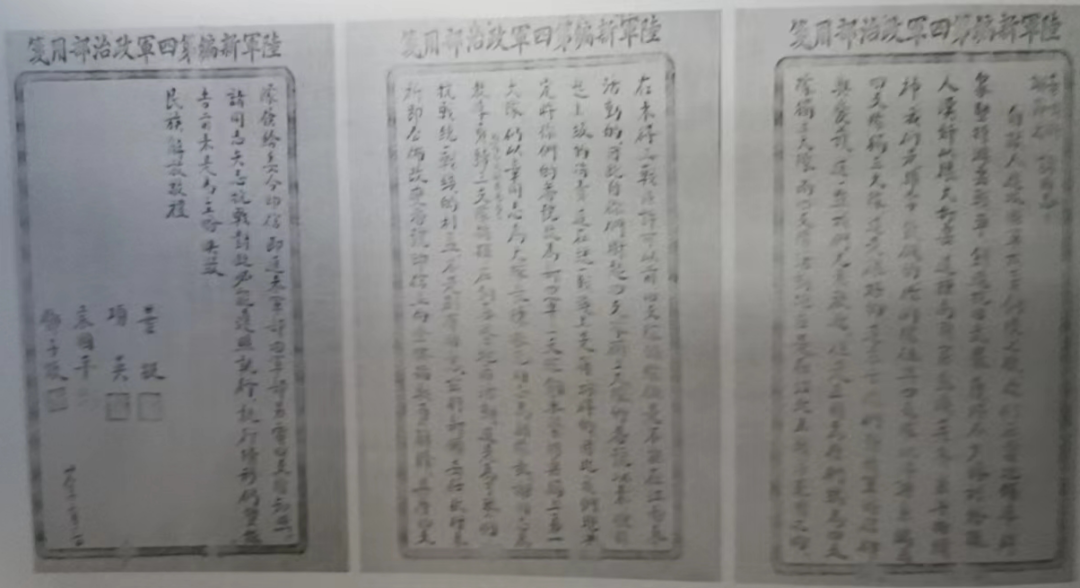

1938年12月,为加强对这支游击队伍的组织领导,新四军第四支队第二游击纵队,正式授予铜陵沙洲游击大队为该纵队第四大队番号,并由纵队司令龚同武、副司令曹云露颁发委任状,任命章啸衡为大队长。同时,还派来一名姓岳的机枪手。铜陵沙洲游击大队下设3个中队、若干个分队。

铜陵沙洲游击大队成立地遗址,位于义安区胥坝乡重新村下教自然村。原遗址房屋,因1995年洪涝灾害早已不存在,遗址距胥坝街 2.5 公里。

铜陵沙洲游击大队成立地原遗址房屋

1940年7月,铜陵沙洲游击大队编入新四军第三支队。章啸衡则受命重组新的游击队,番号改为新四军第三支队长江游击纵队,章啸衡任纵队长,夏光普任副纵队长。同年底,长江游击纵队也被编入新四军第三支队。

铜陵沙洲游击大队从创建到结束,先后发展了上千人。在几次改编中,先后挑选数百名精干人员补充到新四军第三支队,壮大了正规部队的力量。

四

1939年1月的一天,章啸衡带领游击队员在太平街、朱家嘴一带,袭击了一支日军小分队,打响了铜陵沦陷后铜陵人民抗击日本侵略者的第一枪。

章啸衡对敌斗争十分机智。有一次,鬼子突然来搜索,他迅速躲进大草堆的地洞里。鬼子用刺刀在草堆里捅来捅去,许多群众急得流出了汗,章啸衡却镇定地握枪严阵以待。鬼子没发现什么,就转向别处去了。

有一年除夕夜,章啸衡回家过年。谁知,日军当晚就悄悄地来到他家抓人。章啸衡正在吃饭,突然听到狗的狂吠,便拔腿就走。他刚出后门,鬼子就进了他家,穿堂追出后,开枪打伤了章啸衡的小腿。章啸衡乘着夜色,游过齐腰深的河水,从而躲过了鬼子的追捕。

皖南事变发生时,章啸衡在铜陵钟鸣的叶山一带活动。

皖南事变后,叶山一带既是新四军向北突围的重要通道,又是敌、伪、顽全面封锁的危险地带。章啸衡不畏艰险,先后接应、护送、转移了众多突围人员,有新四军军部特务团张闯初带领的一个连,还有中共皖南特委书记李步新及杨明、马惠芳、王保实等领导同志。

章啸衡还善于做党的统战工作。他利用特殊身份,广泛结交敌方人士,为党的地下工作服务。驻扎在铜繁边境繁昌县反共团团长黄德芝,曾一度参加过铜陵沙洲游击大队,后来嫌部队纪律严格和生活艰苦而离队。章啸衡对他晓以大义,让黄德芝受益很大。皖南事变后,章啸衡通过黄德芝,护送我方人员通过敌人封锁线。

1941年3月,熊振作等五、六个同志在沙洲被敌逮捕,并被押到繁昌。章啸衡通过黄德芝的关系,将熊振作等人保释出来。

荻港的汉奸鲍正刚与章啸衡也有交往。1942年春,中共皖南特委宣传部长张伟烈被伪军逮捕,关押在繁昌县荻港。章啸衡得悉后,派人前往荻港,找到鲍正刚,只说张伟烈是他的老朋友,托鲍正刚保释。过了3天,张伟烈被保释出狱。

1942 年春,郭文模等人前往荻港侦察敌情,不幸被捕,被关在鲍正刚管辖的伪军监狱,章啸衡捎信给鲍正刚。不久,郭文模等人便获释出狱。

章啸衡在敌人下层士兵中享有很高的威望。他化名童天一,被人尊称为“童老先生”。

1945年日军投降时,驻铜陵流潭的一支伪军龟缩在碉堡内负隅顽抗。当我军劝其投降时,伪军们回答说,只要童老先生说句话,保住他们性命,他们就缴械投降。这时章啸衡远在江北,要他来是不可能的。于是,我军找人模仿章啸衡的手迹,写了封信,然后盖上用肥皂刻的“童天一”字样的印章,送进碉堡。不到5分钟,伪军便缴械投降。

抗战胜利后,组织上考虑到章啸衡在铜陵名声大,为确保安全,决定让他转移到苏南一带活动。在苏南白区,章啸衡不顾自己年过半百,深人虎穴,充分利用他在沿江一带的统战关系,八方联络同仁,展开白区的革命活动,为党为人民作出了重要贡献。

1947年7月,章啸衡与王月波一道,奉命转移至芜湖、巢湖游击区做党的地下工作。后经组织介绍,辗转于蚌埠、合肥。

1949年4月,章啸衡任芜湖市军管会交际处副处长。后参与芜湖市政协筹建工作。历任芜湖市政协驻会委员、省文史馆馆员、芜湖市政协副秘书长、副主席等职。1965年10月9日病逝。

章啸衡一生为中国革命屡立功勋,章啸衡及其家族是铜陵极具传奇的革命之家。

章啸衡等无数革命先辈,虽然永远的离开了我们,但他们为了革命,为了新中国,出生入死,前赴后继,甘洒热血写春秋的革命精神,永不消逝,我们会一代代传承下去!